震災を風化させない。想いを伝えるため、開催された組合員企画「灯りっこはともったか」。

人と人との繋がりとは何なのか、生協とは何なのか、震災を経験した私たちが、被災したからこそ見つけた世界は何なのか。

「3月11日という数字を見るたびに、胸が締め付けられるような気持ちになる人もいるかもしれません。辛くなるかも知れませんが、震災の経験と、震災が教えてくれたことを、明日の力に変え、大切な日々を生きていくこと」

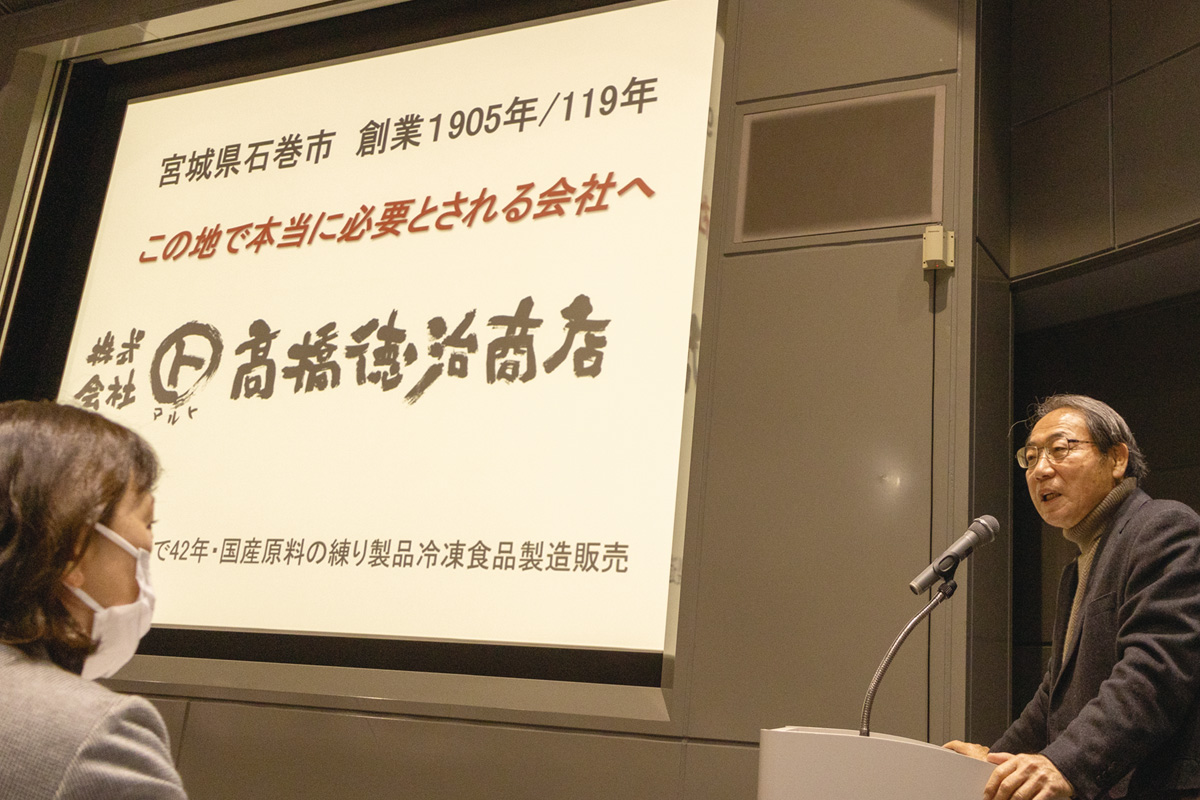

登壇した高橋徳治商店代表 高橋英雄さんのメッセージをお届けします。

震災を風化させない。想いを伝えるため、開催された組合員企画「灯りっこはともったか」。

人と人との繋がりとは何なのか、生協とは何なのか、震災を経験した私たちが、被災したからこそ見つけた世界は何なのか。

「3月11日という数字を見るたびに、胸が締め付けられるような気持ちになる人もいるかもしれません。辛くなるかも知れませんが、震災の経験と、震災が教えてくれたことを、明日の力に変え、大切な日々を生きていくこと」

登壇した高橋徳治商店代表 高橋英雄さんのメッセージをお届けします。

2025年1月29日に日立システムズホールにて行われた組合員交流企画

「灯りっこはともったか」の様子

「震災は価値観や生き方、暮らし方、社会との関わり方、人生を大きく変えた転換点。

しかし、時間が経つにつれ当時の記憶は薄れる。色を失った世界で、確かに感じた幸せや人の温かさ、印象的な心情や気づきさえ忘れてさえしまう。

あの震災はなんだったのか?と、この14年間何度も問いかけを繰り返してきた」と高橋さん。

当時、被災した人々が自身も大変な中、損得なしに助け、支え合いながら弱い人に寄り添う、災害ユートピアともいえる環境が各地で生まれていました。

「あのときの環境を当たり前にしたい。課題に対して一人ひとりが反芻(はんすう)し、皆で議論、行動しなければ、問題が先送りされるだけで何も変わらない。

少しでいい、深く考え、日々心に灯りっこをともす様に皆で生きたいんです」と、静かな言葉で参加者の心に訴えかけます。

「不登校や引きこもり、貧困や障がいなど、身近でも見えにくいところで人々の孤立や分断が起きている。

現場の声を聞く、痛みを分かち合う場面が少なくなっている。自分もそういった人たちの気持ちを分かり切れていない。

だから無業の若者たちの就労の場として野菜加工場を作り、耳を傾け続けた。

笑わなかったあの人が小さな笑顔を見せた、言葉を発さなかったあの人が、小声で頑張って初めて挨拶をくれた、そんなときポッとみんなの心に灯りがともる。

心が繋がったとき、お互いの居場所になる、そう彼ら彼女が教えてくれました」。

心に抱えた傷みや弱さを声に出せない時があります。

見て見ぬふりではなく、心に寄り添い、安心して過ごせる場所をつくる。そして相手の痛みを知り、思いが通じ合った時、やがて仲間になれるのではないか。

それは共感し合える者同士が集まる生協の「根っこ」の部分にも通じるのではないでしょうか。

「私は、この地で真に必要とされる会社になろうと再建しました。

生協は今、真に必要とされていますか?被災したからこそ、組合員、職員、生産者に『現場』感覚をもって考えてほしい。

日常の沢山の当たり前を疑い、一人ひとりが声を出し合って考えられる場が生協の強みであることを」と高橋さんは訴えます。

「不登校の子どもに苦しみ悩む親たちのため、組合員が不登校児を持つ親の会を作った生協がある。

たとえ事業に直接繋がらなくとも、助けを求める人々に向き合う取組みは、生協への信頼や関わる人々の笑顔になる。

あいコープはいま、現場に耳を傾け、議論し、成長しあえる場所になっていますか」。これは高橋さんから組合員、職員、生産者への問いかけです。

形だけの生協とならないよう、社会課題を自分ごととして捉えることからはじめ、相手の気持ちに寄り添い、行動する。心に灯りがともるアクションを起こしましょう。

創業明治38年、無添加の練り製品づくりにこだわる老舗水産加工会社。

東日本大震災では石巻で破壊的な被害を受け工場を失うも再建。

震災後、野菜加工場を新設し、様々な悩みを抱える若者たちの居場所づくりにも取り組む。

おとうふ揚げ3種セット

・おとうふ揚げ…4個

・おとうふ揚げ(五目)…3個

・おとうふ揚げ(椎茸入り)…3個