産地の情報をお届けする「産地のおと」

おいしさの秘訣は「土づくり」と「完熟収穫」

一度食べたら忘れられない

「甘さが違う!」「初めて食べた時の感動が忘れられない!」と、組合員からたくさんの好評の声が届くあいコープのいちご。寒い冬の季節から出荷が始まるいちごですが、旬は「春」。これからが最盛期を迎えます。

あいコープのいちごは、「土づくり」を基本とした土耕栽培といちごの生育状況を見極めた「完熟収穫」にこだわっているため、味や香りは別格。一度食べた人は、必ずといっていいほどファンになります。

土で育ったいちご

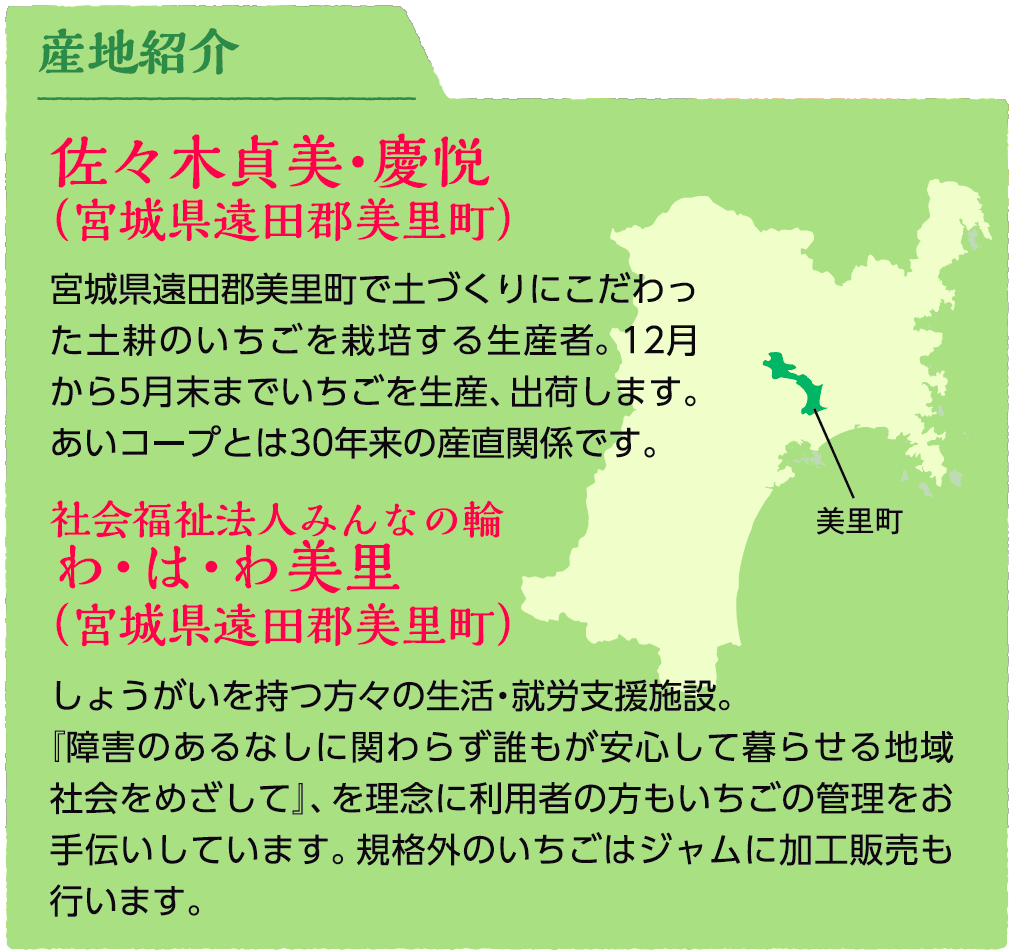

そんなあいコープのいちごを30年以上作り続けている生産者の佐々木貞美さんは、長年、「土づくり」と「完熟収穫」にこだわってきました。現在では社会福祉法人みんなの輪 わ・は・わ美里事業所で管理するハウスのいちご生産担当職員へ技術指導も行いながら、組合員へおいしいいちごが届けられるよう尽力しています。

佐々木さんご一家。左から、慶悦さん、貞美さん、弘子さん

近年では水耕栽培(※)も主流となりつつあるいちごですが、貞美さんは「土づくり」を大事にするあいコープの方針に賛同し、あえて土耕栽培に取り組んでいます。米ぬかや有機質肥料を中心に施用し「太陽の光と養分豊かな土で育てる」、この基本を続けることが香りのある、甘いいちごを実らせると語ります。

(※)水耕栽培…肥料を水に溶かした培養液を使用し作物を育てる方法。土耕栽培とは違い、土を一切使用しないのが特徴。宮城県のいちごの作付面積の約4割は土を使わない栽培が主流といいます。

一方、土耕栽培はリスクも伴います。

土中に生息する病原菌によっていちごが病気になり、例えば「萎黄病」などは葉や株全体を枯らせてしまうため、甚大な被害になることも。

萎黄病にかかった苗

一般的には「土壌消毒剤」を使用することで病原菌を一掃できますが、土中の有益な菌もいなくなってしまうことから、貞美さんは不使用で栽培。農薬を使わない代わりに、貞美さんは「太陽の熱」を利用し、土中の病原菌に対処します。収穫が終わったハウスに水を張り、6~8月の気温が高い時期にかけてハウスを締め切ることで、土中の温度を上昇させ土壌病原菌を弱らせます。手間と時間はかかりますが、こうした苦労は惜しみません。

夏場のハウス。地温60℃以上で20日以上が太陽熱処理の目安。天候が重要です。

そんなあいコープのいちごを守りたいと、現在は、息子の慶悦さん(40歳)も父と一緒に畑で汗を流しています。

平成元年に建てたというハウスを見つめながら、「いちごは1年に1作なので、やり直しがきかない。丈夫で健康な苗づくりに始まり、寒くなる時期に向かって株を育てて、実を成らせる。ここ数年は大雨や曇天、極度な低温など、長年の経験でも予測できないことも多くなった。いちごを待っていてくれる組合員のためにも、毎日気が抜けない。」と貞美さん。

ハウスではいちごが元気に育っています

熟度を見極める

完熟出荷を支えているのは収穫時期の「見極め」。

春先、陽射しが暖かくなるほど、色づき、甘みののりが進みやすくなりますが、少しでも採り遅れると過熟に。色みや粒の張り具合の見極めが大切です。

「春のいちごはデリケート。輸送に強くするには早もぎすれば安心ですが、甘みがのりきらない。おいしくないいちごは届けたくないので、ぎりぎりまで畑で成らせます。収穫翌日に配達できるあいコープだから、完熟出荷ができるんです。」と慶悦さん。

次世代へのバトンは、着々と引き継がれているようです。

このいちご作りの技を広げようと7年前からわ・は・わ美里事業所でもいちご栽培を開始。

生産を担当する池添航さん(37歳)は、貞美さんを始め、地域の先輩方にも助言をもらいながら、技術をイチから学んでいます。

収穫週の池添さん

「外気温が5℃以下の寒い冬でも、真っ赤に色づき、甘い実を成らせるいちごはすごい。毎日、葉に虫がついていないか、次の花の蕾がついているか、一株一株愛おしく感じます。日々の変化を見逃したくないから、いちごのハウスで暮らしたいくらいです。」と池添さん。

収穫したばかりのいちご

一昨年、昨年と厳しい寒さや春先の害虫発生で思うようないちごが採れない時期もありましたが、今季は天候にも助けられ、味も収量も順調だそう。失敗や苦労を乗り越え、いちご作りにかける熱意と自信が伝わってきました。

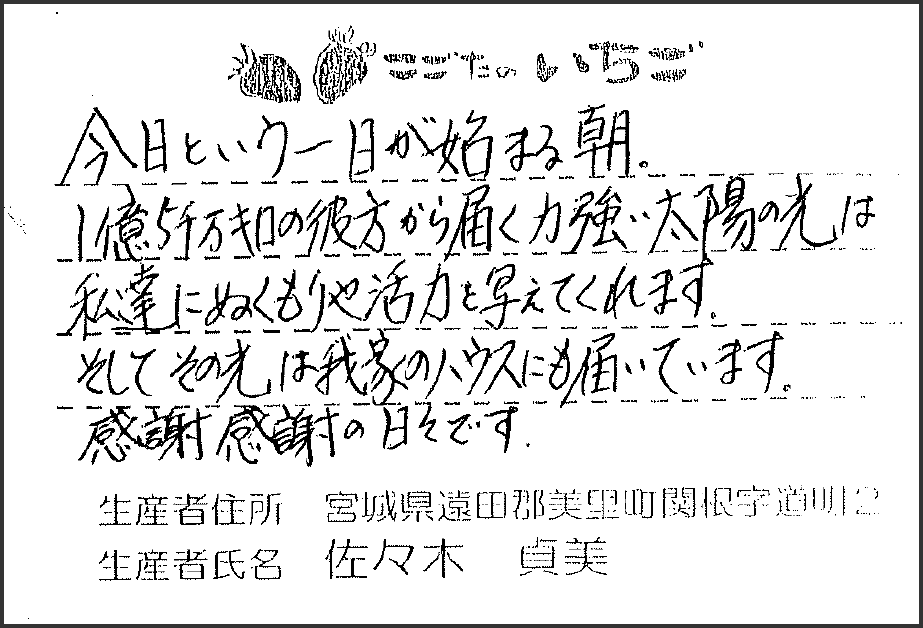

佐々木さんのいちごには、メッセージが添えられています。

いちご(土壌消毒剤不使用)