富士山の麓で有機農業に取り組み、シードバンクの活動もされている鈴木一正さんとオンラインで繋がって「たね」についての学習会を開催しました。

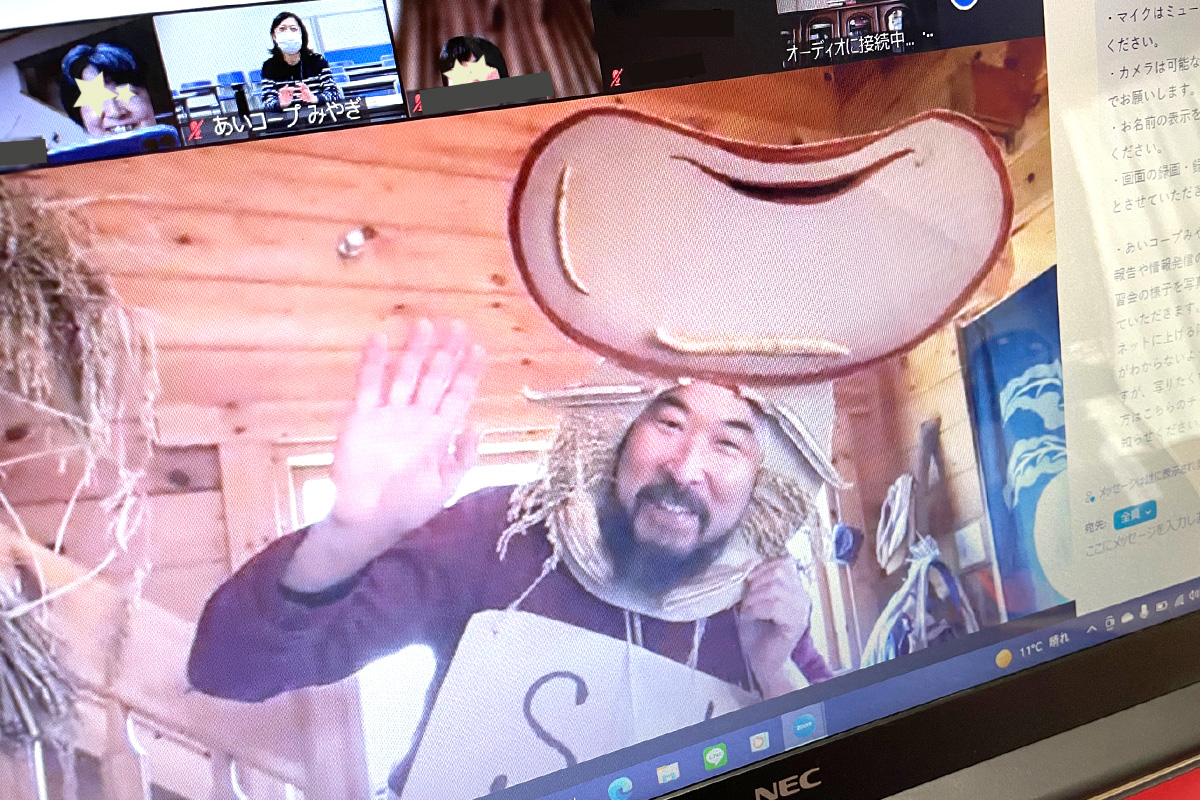

理事長挨拶の後、司会が「さっそく講師の先生にお繋ぎします」と画面を切り替えたら…あれっ?いない!?そして登場した「たねおじさん」!!Σ(゚Д゚)

たねおじさん登場!!

一同その瞬間に心を鷲づかみされました(笑)

「タネの学習」と聞くと、ここ数年の「種子法廃止」や「種苗法改定」(改正とはあえて言いたくない)などの法律の話や、「F1品種」など昔理科の授業で聞いたような話、さらに遺伝子組み換え…!?と、話を聞く前から胸焼けしそうなイメージですよね。

でも「たねおじさん」は「みなさん、今日何食べましたか?ご飯のお米、パンや麺になる麦、豆腐やみそ醤油の材料になる大豆…これはみんなタネでしょう?家畜のエサになる穀物もタネだし、私達はタネを食べて生きているんだよ」と、身近なことから気づかせてくれます。

そう、昔から私達は食べるためにその土地に合った作物を育て、タネをつないで生きてきた。なのにどうして今はこんなにタネの話がお金がらみとなり複雑な問題になってしまったのか。

生産者の方々も売れないと暮らしが成り立たないので買ってもらえる作物を作り、F1品種からはタネが取れないから、毎年タネを買い続ける。

野菜のサイズは流通システムに合った箱詰め効率の良いものに合わせて作られ、キュウリが21cmの長さに品種改良されたのはカッパ巻き用の海苔のサイズに合わせてあるという話に「農作物の在り方さえ消費者の要求次第。

私もその消費者の1人なのだな」と人間の身勝手さに気づかされました。

「春に一粒だったお米が秋には3500粒の実りになる。とても豊かなギフトをくれる素晴らしい星に生きているのに、私達は病んでいる」という鈴木さんからのメッセージが心に刺さりました。

地球の長い歴史の中で、ほんの少し前まで私達は地球と共存し、環境を破壊せず恵みに生かされていました。その頃に「完全に戻る」は難しくても、地域のタネを守りつないで食べていくという基本に立ち返ることで、次世代に豊かな地球を「ギフト」できるようしなければ未来に希望はありません。

タネを守る「シードバンク」の活動をされている鈴木さん。「たねプロジェクト」で秋保の在来小豆を目指し育てているあいコープでも「シードバンク」ができたらいいなぁと夢が膨らむ時間となりました。

(担当理事)